“他这种奇才啊只不过是生不逢时,他应该受到国家的栽培,名扬天下才对,不应该弄得这么落魄……”

——《棋王》

这句话随着昨天全网刷屏的《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》再度勾起我对这部电影的回忆。同《棋王》里的天才一样,“二舅”也成了能让我几度泪目的故事。

“煞风景”的是,在看完短片后,身边一个小朋友给我提供了一个新的视角:

“他处于一个信息闭塞的时代,如果他早早地有智能手机,能上网,能看到外面的世界,不会像其他人那样坐长途汽车到了县城就找不到路,那他还会不后悔吗?”

一时之间,我不知道该怎么回答她。

也许这也代表一部分人的真实看法。

的确,如今这个时代信息交流传递得都很快,今天伦敦城里谁当选了首相,明天某大厂“清退”了多少人都能第一时间通过一部小小的手机,让我知晓这个世界的变化。

“二舅”不一样,在人生的大半辈子中他是没有手机的。

少了信息交流,少了眼见的欲望,眼前的世界只有劳作和攒钱,也就多了一些宁静和平淡。

低欲望的生活不止于“二舅”,也存在于大多数“日子人”的心里。

直到作者“衣戈猜想”把“二舅”的故事拍成短片,放在B站上给众多日子人看过之后,日子人的心里才有了一些涟漪:

“哦……原来我一直在矫情,一直在内耗。”

01

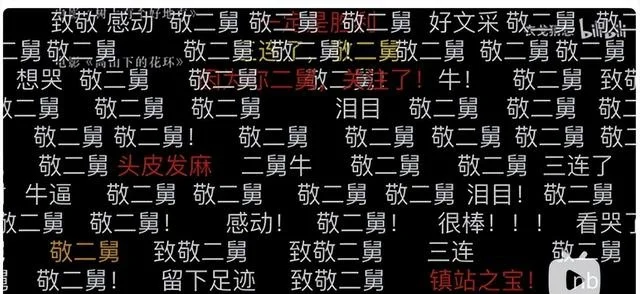

我难以评判《二舅》在内地网民心中究竟引发了什么样的影响,只是弹幕里纷纷刷出的“敬二舅”可能多少会表达出大家对于一个半生坎坷的老人的感同身受。

然而事实真的如此吗?

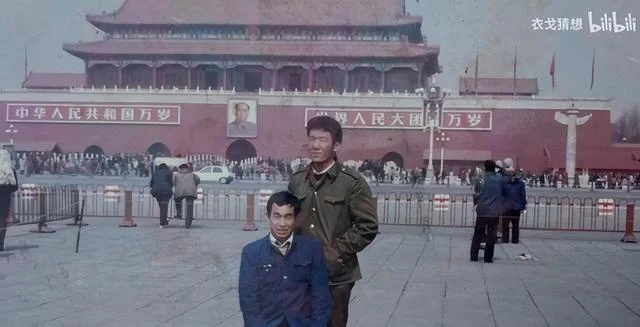

短片用一种顺叙的方式讲述了“二舅”从学生时代因为一次意外导致随后如多米诺骨牌般的人生坍塌——

辍学、做木匠、北上、回乡、过日子、养孩子、照顾母亲、孤老一生。

短片前半段像极了美国电影《阿甘正传》里的主人公,幼年的不幸加持和淳朴的心灵让他可以在北京的澡堂子里让首长给他搓背,这种小人物的传奇经历让“二舅”在网民眼中先蒙上一层“神圣”的心理暗示:

抛开所有的身份,你我赤条条来去,都是一般的众生。

这让大家获得了一定程度的心理满足。

然而接下来的故事开始接地气了,“二舅”并没有奇遇,只有遭遇。

生活中二舅是个奇才,除了手机、电视机和汽车外他什么都会修。尤其是木工活,女儿出嫁他能打出一套家具、还买得起房,时人赞叹“这在那个年代不敢想象”、“真不知他是怎么攒下钱的?”只是晚年时的他还要照顾老母亲,在他的一生中,“6688”组合是人间的至善至孝,求而不得的感情是网友喜闻乐见的“朱砂痣”。

全片有两处泪点,一是上述的“棋王”遐想,二是临近结尾处的主题升华:

“我北漂九年,也曾有幸相识过几位人中龙凤,反倒是从二舅这里让我看到了我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍。”

这个短片很感人,没尿点,镜头中的“二舅”是真实存在的,也是足够激励作者“我理应比二舅有一个更加饱满的人生。”

通篇的主题励志,我相信作者拍摄出来的也是为了在告诉观众们人生不要躺平,更不要气馁。因为“二舅”在他所生活的时代里尚且有着外人看来极其惊叹的一生,何况“我们”呢?

可是要承认一个客观事实:

“二舅”是个孤寡老人,他并不幸福。

本该属于他的起点因为别人的错误和他自己的固执影响到了他的一生。

身怀奇才,却因为生活环境的原因湮没在人间的边缘。

02

片中“这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人,第二快乐的人就是从不回头看的人。”这句话也值得回味,它旨在告诉大家一定不要纠结沉溺于不可逆转的既成事实,一切向前看。

但如果换一个角度看呢?

比如对“快乐”的定义是“回头看也没用呢?”

因为我脑海中始终萦绕着昨天下午小朋友问我的问题:

“如果他已经经历过、享受过花花世界的洗礼,他还会不后悔吗?”

这个问题我无法回答她,不知道“二舅”能不能回答。

当“衣戈猜想”把“二舅”送到网络上时,“二舅”已经老了,属于他的时代过去了。在他的那个时代中,平辈中有人曾经学习不如他,却因为上了大学,进了单位后晚景顺遂。

但那依然是个例,当年的大学生“含金量”是公认的,更多的人始终处于社会的金字塔低端,其中就包括了“二舅”。

用“小人物”的视角描述“二舅”的一生,让我又想起一部年头有些久远的电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》,这部剧还拍过电影版,其中有一段场景我至今印象深刻:

主人公“张大民”和妻子某天参加同学聚会,他们穿着灰扑扑的衣衫走进富丽堂皇的别墅,周围的同学聊着股票和世界局势,这两口子却连话都插不进去。

回来后一天夜里下暴雨,破旧的老房子漏水,“张大民”光着膀子穿着大裤衩四处堵漏……

无论电视剧版还是电影版,“张大民”的生活在编者眼中都是“幸福的”,因为他始终乐天知命,也不屑于跟别人比较,所以他快乐,自然也充满了“我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍。”

但我相信,“张大民”的生活不是大多数人想要的生活。

这只是在自欺欺人。

我从未有过亵渎“二舅”的想法,也没有抨击作者的意思。我相信无论是谁,都平凡而伟大,都希望看过短片的人能“提气”,能“支棱起来”。

作者镜头外肯定在说:

“看看二舅再看看我们,有什么理由内耗呢?赶紧收拾收拾继续上路吧!”

我担心的是这部讲述“二舅”的短片终究迷失了方向,又成了“歌颂苦难”的作品。

因为在我看来,“二舅”这样的能人怪才不该被埋没,也不应被埋没。

就像我看《棋王》时一样,我始终有个疑问:

为什么这么有才华的人会被埋没?会受委屈?最后只是成为别人摇头扼腕的叹息?

这究竟是谁的问题?

03

“棋王”是作者对“二舅”的感慨,“阿甘”是我对“二舅”的评价。

可“二舅”既不是“棋王”也不是“阿甘”,他是无数农村留守老人中的一员,之所以能够让人产生共情和联想,也是因为他并没有“主角光环”那般的“食量不小志气比天高”,他太普通了,如果作者不拍短片,不加以升华的话,他的故事顶多就是换来一声叹息:

若干年后,“二舅”就成了“古人”,他的故事很快就会淹没在我们惊叹和关注的成功者的身后,不再会有人想起他,如今的致敬,更多的也只是出于“顾影自怜”。

因为在这个时代,能够让我们“内耗”的依然是“为什么别人有的我没有?”

恰好遇到了“二舅”,才暂时发现“其实吧……认命了,顺便勉励一下自己,也挺好。”

就像当年看《贫嘴张大民的幸福生活》一样,也有人如今天的我提出疑问:

“这不就是说日子不比较就行,求个心理安慰吗?”

所以“二舅”的故事结局里蕴藏现实主义把致敬者又打回原形——

除了表达不后悔的情绪以外,还有什么可以我们再去致敬呢?

是致敬二舅?还是致敬我们还活着?

“二舅”可以尊敬,值得尊敬,但他绝不是、也不该是现今一代人的精神图腾。

因为我们见过、经历过、体验过现代文明的繁华和落寂,为什么不能去“比较”呢?

是不能?还是不行?

要学习的是坚强和勇敢,不是认命或躺平,更不是关在小黑屋里自顾自地说:

“看看人家,过得还不如咱呢。”

“二舅”的时代已经过去了,那个时代需要记住,并尽量避免再出现。

如何创造更多的可能的空间,让每个人得以施展才华为这个社会贡献力量,让自身得到应有的价值体现?

所以请原谅我的矫情,因为我也在思考。

不需要再内耗,也不需要再共情,也许这才是“二舅”的故事给予我最大的震撼。